Publié le 30 avr 2025Lecture 6 min

Une épiglottite aux urgences pédiatriques : quel est le coupable ?

Camille MOSLARD, service pédiatrie, CHU de Reims

L’épiglottite est une inflammation, le plus souvent d’origine infectieuse, de l’épiglotte et/ou des structures supraglottiques voisines. Il s’agit d’une affection sévère en raison d’un risque d’obstruction aiguë des voies aériennes supérieures, conduisant in fine à un arrêt cardiaque hypoxique. Nous rapportons le cas d’un enfant de 2 ans amené aux urgences pédiatriques en janvier 2024 pour une dyspnée brutale non fébrile.

Il s’agit d’un enfant né à terme, eutrophe, ayant pour seul antécédent une mononucléose infectieuse non compliquée. Son carnet vaccinal est à jour. Il a présenté une dyspnée d’apparition brutale associée à une hypersalivation, une modification de voix et un épisode de vomissement. On relève à l’interrogatoire une légère rhinite, ainsi qu’une consommation de pois chiches 4 heures avant le début des symptômes, sans syndrome de pénétration rapporté.

Aux urgences, il est apyrétique (sans prise de paracétamol), normotendu, tachycarde, dyspnéique et la saturation en oxygène est de 96 % en air ambiant. Il présente un stridor inspiratoire et une hypersalivation importante. L’auscultation cardiopulmonaire est normale. Il se tient assis, bouche ouverte, sa voix est rauque et étouffée. À l’examen ORL, le fond de gorge est propre, il n’y a pas d’hypertrophie amygdalienne, pas d’œdème de la luette ni de corps étranger intrabuccal. La radiographie thoracique de face est sans anomalie(1) (figure 1). La nasofibroscopie souple, réalisée devant l’hypothèse d’un corps étranger intratrachéal, met en évidence une épiglottite avec présence de fausses membranes.

Figure 1. Radiographie thoracique de face normale.

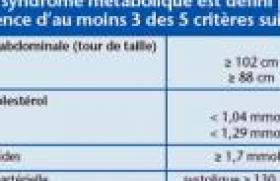

Une antibiothérapie probabiliste par céfotaxime et une corticothérapie sont débutées par voie intraveineuse (IV). En raison du risque majeur de collapsus des voies aériennes, l’enfant est rapidement intubé au bloc opératoire (figure 2).

Figure 2. Image peropératoire de la nasofibroscopie montrant un œdème avec inflammation de l’épiglotte.

Les résultats biologiques a posteriori mettent en évidence une hyperleucocytose à 12 g/l dont 8,8 g/l de polynucléaires neutrophiles et une CRP à 2,4 mg/l. Le reste du bilan sanguin est normal. Le panel respiratoire PCR multiplex objective un rhino-/entérovirus et, les prélèvements peropératoires, une flore polymorphe. Les hémocultures et la culture de l’aspiration trachéale sont stériles. Le contrôle d’immunité confirme une protection vaccinale contre Haemophilus influenzae de type B (HiB) et contre les 23 séro types de pneumocoques. Les sérologies de la coqueluche et des bordetelloses montrent la présence d’anticorps vis-à-vis de l’adénylcyclase et/ou de l’hémagglutinine filamenteuse des bordetelles pouvant correspondre à un début sérologique dans la coqueluche aiguë ou à un contact ancien avec une bordetelle.

Il reçoit en postopératoire une biantibiothérapie IV par céfotaxime 50 mg/kg/8 h et métronidazole 10 mg/kg/8 h et une corticothérapie par solumédrol 0,5 mg/kg/6 h. Il est extubé 72 heures plus tard et présente au décours immédiat une dyspnée inspiratoire transitoire, améliorée par un aérosol d’adrénaline. L’oxygénothérapie aux lunettes est rapidement sevrée, la bi-antibiothérapie est poursuivie 7 jours et la corticothérapie 6 jours à dose progressivement décroissante.

L’enfant n’a jamais présenté de fièvre et est sorti 6 jours après son admission. L’évolution à 2 mois est favorable et sans séquelle.

Discussion

Historiquement, l’épiglottite était une pathologie touchant principalement les enfants de 2 à 6 ans et dont l’agent pathogène en cause était majoritairement HiB. Depuis l’introduction de la vaccination universelle contre HiB, nous observons une diminution de l’incidence de l’épiglottite d’origine bactérienne chez l’enfant (0,3 à 0,8 cas/100 000 enfants/an) et une incidence croissante chez l’adulte (0,97 à 3,1/100 000 adultes/an). La mortalité est de 4 à 7 % chez l’adulte et de 2 à 3 % chez l’enfant, toutes causes confondues(1). Notons cependant des taux d’infection à HiB supérieurs après la pandémie de la Covid-19 chez les enfants âgés de moins de 2 ans(2).

Sur le plan étiologique, les autres bactéries en cause sont de types H. influenzae, Streptococcus pneumoniae et pyogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans et Neisseria meningitidis(1). Des agents pathogènes viraux sont également mis en cause comme le coronavirus(3), le virus de l’immunodéficience humaine (VIH)(4), le virus d’Epstein-Barr(5), le virus Herpes simplex(6), ainsi que certains agents fongiques(7) ou certaines causes toxiques ou traumatiques.

Les signes cliniques sont nombreux et non spécifiques mais certains doivent alerter notamment une dyspnée, une modification de voix ou l’apparition brutale d’un stridor, la position particulière dite du « trépied » et, de façon ultime, la désaturation et l’apparition de troubles de la conscience annonçant l’arrêt respiratoire imminent(1).

Parmi les diagnostics différentiels, notons la présence d’un corps étranger dans les voies respiratoires. Dans ce cas, il existe un syndrome de « pénétration » avec une quinte de toux brutale, un stridor biphasique, une voix rauque et une dyspnée. D’autre part, l’épiglottite peut être confondue avec le croup à cause du stridor inspiratoire. Il se distingue de l’épiglottite par une toux aboyante, l’absence d’hypersalivation et de dysphagie, une apparition plus progressive et une fièvre moindre. D’autres diagnostics différentiels peuvent être évoqués comme la trachéite bactérienne, l’abcès rétropharyngé et l’œdème de Quincke(8). Ainsi, le tableau clinique de l’épiglottite aiguë peut être confondu avec plusieurs diagnostics : alors quel outil d’aide au diagnostic pourrait être envisagé lorsque l’examen clinique seul ne suffit pas ?

Le diagnostic de l’épiglottite aiguë est posé par l’inspection directe par laryngoscopie au bloc opératoire. La radiographie du cou peut être utile pour éliminer la présence d’un corps étranger dans les voies respiratoires et visualiser le « signe du sablier ». Le cliché de profil peut objectiver le « signe du pouce »(3) marquant l’inflammation de l'épiglotte (figure 3).

Figure 3. Radiographie du cou de profil d’un adulte révélant un aspect de « signe du pouce » (flèche blanche).

Cependant, l’évolution rapide de la symptomatologie chez l’enfant ne permet pas de réaliser plusieurs examens complémentaires pouvant retarder l’intubation. À l’ère de l’échoscopie en médecine d’urgence, nous nous posons la question de son intérêt, au lit du patient, comme aide au diagnostic. Il s’agit d’une méthode rapide et non invasive. Le patient est assis, nuque en légère flexion, et la sonde incurvée est placée en regard de la membrane thyrohyoïdienne. En vue longitudinale, l’os hyoïde est visualisé par la présence d’un hâlo hypoéchogène en profondeur et en cas d’épiglottite aiguë, l’épiglotte apparaît gonflée et hypoéchogène alors qu’elle n’est pas ou quasiment pas visible si la structure est normale. C’est le « signe de l’alphabet P »(9) (figure 4). Il existe néanmoins peu d’études concernant l’échoscopie ORL en médecine d’urgence pédiatrique.

Figure 4. « Signe de l’alphabet P » : épiglotte enflée (flèches blanches), os hyoïde (HY).

Conclusion

L’épiglottite aiguë, bien que rare depuis la vaccination contre HiB, est une urgence vitale à éliminer et à savoir évoquer. Elle doit être envisagée chez tout enfant présentant une dyspnée aiguë. Le diagnostic repose sur un ensemble de symptômes non spécifiques, pouvant être trompeurs, parmi lesquels sont le plus souvent rapportés une odynophagie, un stridor inspiratoire, une hypersalivation, une position du trépied et une voix atténuée. La documentation infectieuse des infections respiratoires demeure un défi en pédiatrie et l’étiologie peut rester incertaine malgré les prélèvements réalisés et les nouvelles techniques diagnostiques. Aucun examen complémentaire ne doit retarder la prise en charge. L’échographie pourrait malgré tout être un nouveau moyen rapide pour orienter le diagnostic avant de réaliser une mise en sécurité des voies aériennes par intubation au bloc opératoire.

Attention, pour des raisons réglementaires ce site est réservé aux professionnels de santé.

pour voir la suite, inscrivez-vous gratuitement.

Si vous êtes déjà inscrit,

connectez vous :

Si vous n'êtes pas encore inscrit au site,

inscrivez-vous gratuitement :